Orlandi

Giovanni. Internato.

Nella

sua vita Giovanni Orlandi ha viaggiato molto: è stato in Libia, Grecia,

Albania, Germania, Francia, Inghilterra, Croazia e alla fine è tornato in

Italia. Questo suo andare per il mondo non è stato per divertimento, ma

trascinato dagli eventi, come succede alla brava gente che desidererebbe solo

una vita semplice e tranquilla.

Dalle

sue avventure ha guadagnato il braccio e la mano destra con la muscolatura

devastata, però la sua volontà di figlio del popolo gli ha permesso di usarli

quasi normalmente.

In

certo modo la sua storia ha le radici lontane dei poveri contadini della bassa

veronese mandati a fare carne da cannone nelle guerre. Tra di essi c’erano

anche suo zio e suo padre, che parteciparono alla “grande guerra”. I due

soldatini erano presenti al massacro di Caporetto, dove lo zio era stato anche

ferito, e avevano assistito alla feroce fucilazione dei “disertori”. Ne

erano stati così colpiti che il padre diceva sempre: “Fioi la guera l’è

bruta, bisogna starghe distanti.”

Commenta

amaramente: “Nel ’68, quando ormai i superstiti della prima guerra mondiale

erano rimasti in pochi, è stato creato l’ordine dei Cavalieri di Vittorio

Veneto, così mio padre ha avuto una medaglietta e una piccola pensione, per

fortuna lui è campato fino a 96 anni. A me, come a quasi tutti i militari

internati in Germania, malgrado gli stanziamenti tedeschi, non è stato

riconosciuto niente. Sto aspettando, non certo per i soldi, ma per avere

soddisfazione un riconoscimento. Sono ancora abbastanza giovane, di anni ne ho 85! Temo però che

aspetterò per niente, visto le risposte che mi hanno dato:

N°

pratica OIM: 1048294.

Con

la presente desideriamo informarla che L’OIM ha completato l’esame della Sua

domanda di indennizzo per lavoro forzato o lavoro in condizioni di schiavitù

nell’ambito della legge tedesca che ha istituito la Fondazione “Memoria,

Responsabilità, e Futuro”…

Il paragrafo 11, comma 3, della suddetta Legge specifica che l’ammissibilità all’indennizzo non può basarsi sullo status di Prigioniero di Guerra. Il governo tedesco ha stabilito che durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale gli IMI (internati militari italiani) avevano lo status di prigioniero di guerra…. Domanda respinta.

Però, dallo stato italiano ho ricevuto La croce al merito di guerra.

Eppure

quando eravamo nei campi di concentramento la Croce Rossa non ci ha mai inviato

pacchi perché, per quell’Ente, a differenza di inglesi, francesi, americani

ecc.. non eravamo prigionieri di guerra (1). Se podaria dir bechi e bastonà”

La

sua era una famiglia di contadini (laoranti) di Zimella il cui unico bene era la

casetta dove abitavano. Erano in nove: i genitori, tre fratelli e quattro

sorelle, Giovanni era il primogenito: classe 1921: “Mi ‘o fato el militare

par tuti, anca par i me fioi”. E’ andato a scuola fino alla quarta

elementare, a quei tempi, un grosso risultato per un contadino.

Prenderà

il diploma serale di quinta per

andare in fabbrica negli anni ‘60.

Per

una famiglia così numerosa sostenersi era difficile quindi, attraverso il

federale del paese, i genitori fecero domanda per andare in Africa a lavorare

nelle colonie.

Radunarono

le loro poche cose in qualche baule e, quando arrivò la comunicazione,

partirono per Genova dove si dovevano radunare 800 famiglie, il viaggio era

pagato.

Rimasero

in porto 15 giorni in attesa che tutti arrivassero, finalmente nell’agosto del

’38 iniziarono il viaggio. La prima tappa fu Tripoli, dove avvenne un primo

smistamento dei coloni, poi si diressero in Cirenaica aspettarono ancora un

po’ sulla nave, poi in un attendamento a Barce.

Il

motivo dell’attesa era che le case non erano ancora finite. Infine, bagagli in

spalla, arrivarono nel nuovo villaggio di Oberdan. Erano il primo gruppo di

coloni che prendeva possesso delle abitazioni: 200 villette unifamiliari ai due

lati dell’unica strada. Ogni casa era arredata in modo semplice ma completo:

lettini di ferro, tavoli, sedie, un focolare per far da mangiare, la legna la si

trovava nei dintorni.

Ad

ogni famiglia erano assegnati 30/40 ettari di terreno, le bestie e i macchinari.

Purtroppo l’ambiente non era sereno perché più di una volta i nativi

entrarono nel villaggio ferendo e uccidendo chi vi abitava. “Lori noi volea

mia che la gente andasse li’ a laorar le loro tère però loro le avevano

lasciate sempre incolte”.

Questi

fatti e lo scoppio della guerra, indussero la famiglia a decidere il ritorno in

patria: Giovanni era di leva, altrimenti avrebbe dovuto fare il militare in

Libia, la madre era preoccupata.

Così,

senza aver neppure seminato, ritornarono a casa mentre il padre restava sul

posto per guadagnare qualcosa. Di questo viaggio così penoso il nostro

protagonista ha un ricordo che oggi può far ridere ma allora….

“Io non avevo mai avuto un vestito completo e un signore, per cui

lavoravo nei campi, andò a Valdagno nel famoso lanificio Marzotto e mi acquistò

un taglio di stoffa bellissimo: era a quadretti come se usava alora. El me

piasea proprio, me parea un sogno. Non vedea l’ora de metterlo però non

gh’era tempo par farlo, se doea partir. Mia mamma disse: ”Lo faremo fare

quando ariveremo in Africa”. Ma, anche lì, tempo non ce n’era stato e la

pezza era stata reimbarcata con noi. Giunti a Genova i bauli erano stati quasi

svuotati da mani leste e il mio “vestito” era sparito. Partiti poveri e

tornati ancora con meno. Per fortuna a Zimella avevamo ancora la vecchia casa

che non era stata affittata altrimenti…

Il

10 Gennaio del ’41 andai al distretto e poi mi destinarono a Bressanone dove

rimasi fino ad Agosto. Facevo parte del 231 Fanteria, della divisione Brennero,

una divisione di fanteria motorizzata, almeno sulla carta. Questa divisione

faceva parte del IV corpo d’armata comandato dal generale Carlo Spatocco e

aveva sede a Durazzo, era inquadrata nella IX armata agli ordini del generale

Renzo Dalmazzo che dipendeva dal gruppo d’armata Est comandato dal generale

Ezio Risi.

Già

a Bressanone, mancando di graduati mi proposero di diventare caporale, ma

rifiutai, non mi piaceva comandare nessuno. Poi partimmo per la Grecia, il 231

aveva preso 2 anni di presidio ad Atene per tenere in buon ordine quel

territorio dove si era combattuto molto. La tradotta ci portò a Brindisi e di lì,

velocemente ad Atene dove scoprii che, contro la mia volontà, ero diventato un

graduato.

In

città non c’erano caserme per

cui alcuni vennero alloggiati in tende io e il mio gruppo fummo trasferiti in

una ex ghiacciaia. In questo vasto ambiente per terra c’erano dei materassi di

paglia dove si dormiva. Mangiavamo serviti dalla cucina da campo e il materiale

si trovava nella vicina fureria. Il nostro incarico era di fare la guardia ai

punti importanti della città nella

quale, però, non successe mai niente di pericoloso. Con i greci avevamo

pochissimi rapporti. Quello che era certo era che c’era una gran fame e ci si

stringeva il cuore a vedere i bambini, tutti stracciati, che venivano a chiedere

la carità di un pezzetto di pane. Oltre che all’Acropoli attraverso a dei

camminamenti arrivavamo al mare e alle colline lì attorno dove erano nascosti

dei partigiani. Qualche pattuglia si trovò a dover sparare, non la mia che fu

coinvolta solo in un conflitto a fuoco con…un ufficiale italiano.

Andò

così: era notte e ci trovavamo a sorvegliare la costa. Improvvisamente mi

sentii chiamare: “Capoposto, capoposto, qualcuno si avvicina nei camminamenti

cosa facciamo?” Svelto corsi a vedere, infatti, furtivamente, qualcuno si

muoveva nell’oscurità.

“Aspettiamo

che si avvicini”, dissi, “poi gli lanciamo un paio di bombe per farlo

scappare.”

E

così facemmo. Sentimmo un urlo: ”Fermi, fermi, sono io non sparate!” Era un

tenente che avevano degradato da capitano. Voleva venire a portare via la

mitraglia alle guardia per farsi bello con i superiori ed essere reintegrato nel

grado. Alla mattina in fureria mi rimproverò: “Non credevo che avresti fatto

così”, “Neanche io credevo che lei facesse così per farmi finire in

galera”. “Ci rivedremo a Legnago” ( tra Legnago e Zimella non corre buon

sangue) e io: “Ci troveremo là e ne parleremo”. Ma

non l’ho più visto.

Dentro

di me sentivo un po’ di entusiasmo, almeno un colpo l’avevo sparato. Dopo

questo atto fui nominato Caporal

maggiore.

Una

parte della divisione partì per l’Africa: sembrava

che dovessimo andarci anche noi, ci avevano già date le nuove divise, ma

gli inglesi cominciarono a silurare le navi e così i comandanti decisero che

saremmo restati lì. Restituimmo il corredo. Non sapevamo niente di quello che

capitava intorno a noi: non c’erano radio, non c’erano giornali così,

all’improvviso, sapemmo dell’8 settembre. Dopo i primi momenti di gioia si

cominciò a pensare a quali sarebbero state le reazioni dei tedeschi che però

erano ancora lontani.

Il

nostro colonnello decise di rientrare in Albania dove c’era il comando di

divisione e iniziò la nostra marcia a piedi verso Tirana, altro che truppe

motorizzate.. Costeggiavamo il mare su una strada che si rivelò minata dai

partigiani, infatti cominciavano a farsi vivi.

Guardando

verso i monti i nostri ufficiali si accorsero che c’erano delle mandrie di

mucche ce ne fecero catturare una grande quantità, le mettemmo a precedere la

colonna che potè continuare il viaggio. A Tirana era tutto tranquillo. Due

battaglioni si unirono alla

divisione Firenze, uno andò a combattere a Corfù.

Poi

arrivarono i tedeschi dalla Jugoslavia. Era il 24 settembre, avevamo cominciato

a sparare quando il comandante ordinò di sospendere il fuoco e di

arrenderci.”

Il

povero caporale, non capì molto; ma chi va sul sito www.anrp.it: rassegna

agosto settembre ottobre 2005 pag 6 e seguenti troverà importanti chiarimenti.

Se leggerà il libro “Lo

specchio” del tenente Enrico Ciantelli, Casa Editrice Le lettere, avrà il

racconto di un uomo che fu protagonista delle trattative tra il comando italiano

e quello tedesco e che adombra il tradimento dei suoi diretti superiori.

Giovanni

prosegue: “I tedeschi ci disarmarono portandoci via tutto, fu una cosa

umiliante e tristissima. Non ci chiesero se aderivamo o no alla repubblica di

Salò, ma ci mandarono tutti, tranne gli ufficiali, a Durazzo e ci misero su

cinque piroscafi scortati da due torpediniere e da un incrociatore. Costeggiammo

la Jugoslavia i tedeschi sparavano continuamente contro la costa e i partigiani

rispondevano: per fortuna i colpi non erano precisi. Eravamo ammassati nella

stiva e mi capitò un piccolo colpo di fortuna, scoprii una riserva di gallette

e, approfittando della disattenzione della sentinella, me ne riempii lo zaino.

Il viaggio durò una giornata e ci trovammo a Trieste.

La

nave si fermò fuori dal porto e

molti cercarono di scappare buttandosi in acqua e i tedeschi li ammazzavano a

fucilate. Restammo alla fonda tre giorni, sempre senza mangiare. Una volta

sbarcati, in mezzo a un cordone di fascisti e tedeschi che ci insultavano,

venimmo condotti alla stazione ferroviaria e ci stiparono a gruppi di quaranta

in carri bestiame. I vagoni vennero chiusi ma intorno ad essi la gente di

Trieste portandoci del cibo ci incoraggiava: “Vedarì fioi che i ve porta a

Bologna a scavar le macerie! Starete qui vicino”. Il treno partì, andava in

direzione ovest, speravamo che ci portasse verso casa. Poi si fermò a Padova.

Anche qui la gente cominciò a circondarlo: chiedevano dei loro cari e ci

portava da mangiare, era una scena piena di emozione. Ad un certo punto qualcuno

riuscì ad aprire gli ultimi vagoni per far scappare chi vi era rinchiuso e i

tedeschi si misero a mitragliare senza pietà.

Ci

furono dei feriti e dei morti anche tra i civili. Ristabilito l’ordine e

chiusi i vagoni, restammo a Padova altri tre giorni senza mangiare o bere. Io

avevo le mie scorte di gallette, ma l’acqua non c’era, avevo la gola che

bruciava. Eravamo ormai in ottobre. Poi il treno riprese la sua marcia

dirigendosi verso est. Mentre andavamo alcuni coraggiosi cercarono di scappare

togliendo le assi del pavimento e calandosi sulle rotaie ma quasi tutti furono

uccisi dalla catena del treno che

li colpiva violentemente. Ci fu un’altra tappa a Udine dove si rinnovarono le

scene di disperazione di chi chiedeva dei famigliari, mentre le donne cercavano

di portarci del cibo che i tedeschi, se potevano, buttavano via. Sempre senza

mangiare e senza bere, ormai non ne potevamo più, arrivammo a Tarvisio, qui,

sentendosi a casa loro, aprirono i vagoni e ci distribuirono una fettina di

pane, intanto cominciava fare freddo, eravamo ormai in ottobre, e noi avevamo

ancora le divise leggere.

Ripartimmo

e per arrivare a Essen, città sede della grande industria siderurgica Krupp,

impiegammo un giorno. La città era un centro di smistamento dei prigionieri. Ci

immatricolarono, ci visitarono, ci attaccarono un nastrino con l’indicazione

del posto dove eravamo assegnati e, dopo due o tre giorni, ci caricarono sui

camion e ci portarono nelle varie destinazioni. Io fui mandato a Rheinausen,

cittadina a sinistra del Reno, quasi un sobborgo industriale di Duisburg che

invece si trova a destra del fiume, ed è nodo stradale e ferroviario

importante.

Era

una enorme fabbrica della Krupp, vi entrava il ferro e uscivano i carri armati

quasi pronti. Si estendeva per 25 km quadri con migliaia di lavoratori. Nel

campo c’erano 23 capannoni ognuno ospitava 200 persone. Ogni capannone era

suddiviso in scomparti: le baracche dove ci si stava in otto, ognuna aveva la

sua stufetta a legna e la sera passava il maresciallo che con un bastoncino

frugava per vedere se c’era cenere, allora sarebbe scattata la punizione,

perché loro volevano la pulizia. Ci diedero una specie di tuta che dietro

portava una grande V iniziale della parola Verroter (traditore). Questo fu

l’unico tipo di abito che portammo.

Per

fortuna in quei due inverni, che in molte altre parti furono freddissimi, da noi

non nevicò e poi, o eravamo in fabbrica dove la temperatura era elevata, o in

baracca.

Eravamo

divisi per nazionalità e tra di noi e gli altri prigionieri c’erano dei

recinti. Non vidi mai alcun nostro ufficiale, li avevano destinati ad altri

campi. Alla mattina sveglia alle 5, appello e contrappello per essere pronti

alle 6. Poi, in fila, circondati dalle guardie andavamo alla fabbrica che era

abbastanza vicina, e ci smistavano nei vari reparti. Alla sera, sempre con le

guardie, facevamo ritorno. Così andò avanti fino all’ Agosto del ’44

quando diventammo liberi lavoratori, liberi di che, non si sa.

Dopo

di allora ci accompagnarono solo all’andata, così al ritorno qualsiasi tipo

di erba che vedevo la raccoglievo per mangiarla. Facevamo turni di dodici ore,

la fabbrica non si fermava mai. A noi italiani erano riservati i lavori più

pesanti e faticosi. Ci pagavano con due sigarette al giorno e con dei soldi loro

che si potevano spendere solo nel campo.

Inizialmente

fui assegnato alla fonderia lavoravo con una donna ucraina, una persona

dolcissima e gentile che alla mattina, quando poteva, mi allungava qualcosa da

mangiare.

Ci

parlavamo poco per via della lingua. Il nostro compito consisteva nel

raccogliere le sbarre di ferro ormai raffreddate e portarle in deposito con una

gru. Siccome nella fabbrica c’era anche uno scalo ferroviario, prima di

timbrare il cartellino me ne andavo in giro e tentavo di rubare dai vagoni

quello che potevo e lo nascondevo sotto la mia traversèta.

Per

questo presi anche delle randellate con quei loro manganelli con l’anima di

acciaio. Il mio capo che era un buon uomo, sapeva dei miei furti e mi diceva

“Joann, luki, luki” (Giovanni, stai attento) e cercava di coprirmi come

poteva. Io per tentare di sdebitarmi, anche se ero un accanito fumatore, gli

passavo le mie sigarette. Poi sentii dire che agli altiforni davano mezzo chilo

di pane e io, per la fame, chiesi di essere trasferito lì. Fu un’idea

sbagliata perché il lavoro era bestiale e i capi cattivi. C’erano otto

altiforni di provenienza americana, ciascuno di noi doveva raccogliere il

materiale con un carrello se ne sfuggiva un poco doveva raccoglierlo il più

veloce possibile perché il lavoro non poteva essere rallentato. E come si

arrabbiavano, ma le forze erano quelle che erano, ormai.

La

dieta è presto detta: la mattina un po’ di brodaglia, tipo the, a mezzogiorno

un brodino con un po’ di margarina e una fettina di pane, la sera la stessa

cosa. Alla fine ero arrivato a pesare 45 chili.

A

proposito della fame mi capitò una avventura che adesso sembra da ridere, ma

allora…

Un

giorno, eravamo nell’autunno del ’44, ero in baracca e capitò

l’interprete, un altoatesino, che cercava uno che fosse capace di tirare il

collo a un’oca per un signore che lo accompagnava. Io mi offrii subito,

speravo di ricavare qualcosa, anche se non avevo mai copà nessuno gnanca ‘na

galina...

Così,

assieme all’uomo, mi avviai verso casa sua. Strada facendo passammo attraverso

una campagna dove vidi un frutteto con tante mele cadute per terra e pensai che

al ritorno, se si fosse presentata l’occasione… Arrivato alla casa, la

padrona presentò l’oca che, non avendo mai fatto quel lavoro, come ho detto,

feci fuori con difficoltà tagliandole la testa. Tribolai anche a spennarla ma

alla fine l’avevo anche “curata” per bene.

La

padrona, soddisfatta, mi offrì un piattin

de lasagnete, ah quele lasagnete… le mangiavo e mi scendevano le

lacrime dagli occhi. Poi fece un pacchetto di testa, zampe e interiora e me lo

consegnò mi domandò se conoscevo la strada per tornare da solo: “Ma

certamente!!” Mi vedevo già in camerata a mangiare brodo e mele con i

compagni.

Ringraziai

e me ne partii veloce. Quando arrivai dove c’erano le mele, tre o quattro me

le mangiai e poi me ne riempii i calzoni che chiudevo con le fasse, e la giacca.

Ero ingrassato in modo incredibile! Sembravo la reclan delle gomme Michelin.

Purtroppo,

arrivato alla porta del campo, uno di quei ragazzini che avevano arruolato nella

milizia territoriale per fare la guardia, dato che gli uomini abili erano ormai

tutti al fronte, mi fermò: “Tu italiano, comesì, comesà” (termine che

usavano per dire: hai rubato). Io negavo ma lui mi portò dentro dal

maresciallo: “Tu italien, Badoglio, macheroni “. A quell’insulso

dell’interprete dissi:” Varda che el me li ‘a dà el paron.” E lui:

”Non è vero sei stato tu che te li sei andati a prendere nel campo”.

“Cosa te interessa a ti non son mia andà a destacarli da la pianta, i era in

tera.”

E

quello invece traduceva come voleva lui. Allora il maresciallo si mise a urlare:

“Ei comesì, comesà” mandò a prendere un cesto e mi prese tutti i pomi. E

el scartosso dell’oco l’è sta butà via.

Poi

prese uno di quei loro famosi manganelli, di cui ho gia parlato e voleva

picchiarmi.

Purtroppo

per lui, gli mancava una gamba e ci mettemmo prima a fare le finte da una parte

all’altra della tavola e poi a correre attorno ad essa fino a che riuscii a

infilare la porta e scappai via, lasciandoli con un palmo di naso. Mi cercò in

baracca e in fabbrica per quindici giorni, poi, per fortuna,

se la mise via.

Un

altro ricordo brutto, legato sempre a quel maresciallo risale al Natale del

’44. Premetto che nel cortile del nostro capannone c’erano un gran numero di

tubi di cemento armato che servivano da riparo durante i bombardamenti, se

eravamo in baracca. Quando bombardavano, ed eravamo alla fabbrica, c’era a

disposizione dei tedeschi un rifugio sotterraneo in cemento armato. Ma

difficilmente potevamo entrarci perché venivamo respinti dal solito grido:

“Nein, nein, italien, veck” Così ci riparavamo da qualche parte sperando

che andasse bene. E la fabbrica fu spesso colpita e poi subito riparata. In uno

degli ultimi attacchi aerei degli alleati, come mi disse il mio vecchio capo

delle fonderie, restò morta anche la mia amica ucraina.

Ma

torniamo a quel Natale. Nel nostro capannone alloggiava, in una stanza a parte,

l’attendente del maresciallo. Il giorno di Natale sparì una spazzola che

teneva nel suo bagno personale. Fummo tutti interrogati ma non si scoprì

l’autore del furto, che oltre a tutto sembrava impossibile. Il maresciallo,

inferocito, ci fece strisciare in cortile sui gomiti e le ginocchia, per cinque

ore obbligandoci a passar sopra a quei dannati tubi infinite volte.

C’è

da meravigliarsi se alla fine eravamo ridotti quasi all’estremo. Nel nostro

campo, però, a differenza di altri, avevamo un’infermeria con un ufficiale

medico tedesco e le cure non mancavano, se la malattia non era la fame di cui

morì un mio compagno di baracca. I compagni ti dicevano: “Stai attento a non

diventare più magro perché ti mandano ai forni crematori.”

Che

in quel campo essi ci fossero non lo posso dire, ma che si sapesse della loro

esistenza da qualche parte, lo posso confermare. In infermeria fui ricoverato

per un po’ di tempo e curato con il chinino, perché in Albania avevo preso la

malaria che mi procurava degli attacchi di febbre spaventosi.

Nel

Marzo del ’45 ormai gli americani stavano arrivando sul Reno e, oltre ai

soliti bombardamenti, erano continui colpi di granate e bazooka. I tedeschi ci

incolonnarono tutti e ci portarono in aperta campagna, ci rinchiusero, senza

cibo e acqua in un grande ambiente sotterraneo, eravamo in circa 400, non ci si

poteva quasi muovere. Intorno era scoppiato l’inferno. Cercavamo di spaccare

la porta per scappare ma era impossibile, non avevamo nessun attrezzo. Ad un

certo punto un mio compagno ebbe l’idea di andare a sedersi sotto una

finestrella che c’era e poco dopo da essa entrò un colpo di granata. Fu una

carneficina Mi sentii un fuoco al

braccio destro il mio amico mi tirò su la manica e disse: “Sei stato

ferito”.

Subito

staccò un pezzo di camicia e mi legò il braccio sotto la ferita e sopra fece

un laccio con il cordino dello zainetto. Intorno c’era chi gridava, chi non

parlava più, una scena spaventosa. Decidemmo, vista la breccia nella finestra,

di andarcene prima che arrivassero altri colpi. Eravamo in campagna ma anche le

poche case erano ridotte a muretti bassi dai bombardamenti.

Pensammo

di rifugiarci scendendo una scaletta in una cantina: “Fermemose qua, vardemo

se viene qualcuno”. Ma c’erano dei tedeschi: “Nein, italiani, Badoglio.”

Riprendemmo la ricerca di un qualche rifugio, lui mi teneva lo zainetto perché

io non ce la facevo proprio.

Alla

fine trovammo un’altra cantina, questa volta vuota, e ci nascondemmo:

“Speremo che i vegna i americani”. Rimanemmo lì senza muoverci due giorni

mangiando rape rosse crude, senza acqua. Una sete... la bocca incolà.

Una

mattina il mio amico decise di uscire all’aperto, si sentiva del

movimento e sirene che suonavano. Mi chiese: “ Gheto le pesse da piè?.” Le

avevo nello zainetto. “Perché?” “Le taco fora e se i passa e i vede

qualche bandiereta, i se fermarà.” Arrivarono infatti ed erano negri, i primi

che vedevo. Chiamarono un’autoambulanza e con una barella, testa in giù e

gambe in sù mi portarono fuori.

Poi

cominciò una storia nuova, un esempio di malasanità internazionale. Non so

perché ma la mia prima tappa fu un ospedale militare in Francia. Mi toccarono

qua e là il braccio che era nero, mi fecero tre o quattro punture sul collo e

mi mandarono in un altro ospedale militare, questa volta in Inghilterra. Qui,

dopo avermi fatto un po’ di tagli per scaricare l’infezione, mi misero delle

garze e un gesso. Loro avevano anche l’idea di tagliarmi il braccio ma io

dissi: “Spetèmo”.

Poi

arrivarono quelli della Croce Rossa che mi informarono: “ Ti rimpatriamo.”

Io mi vedevo finalmente in Italia, niente affatto, mi ritrovai in Germania. La

ferita non faceva più male ma puzzava in modo orribile: era l’infezione che

lavorava. Non mi facevano niente, non avevo più vestiti, ma una specie di

pigiama e gli zoccoli di legno e … giravo per l’ospedale

cercando degli italiani, ma dei miei connazionali non ce n’era nessuno. Poi

arrivò di nuovo la Croce Rossa mi portarono alla stazione e di lì mi spedirono

a Peschiera. Finalmente in Italia.

Il

mio vagare per ospedali stranieri era durato tre mesi. Ma non tutto il male vien

per nuocere perché, con l’arrivo delle truppe alleate e l’abbondanza del

cibo, molti miei compagni di prigionia erano morti a forza di mangiare: il loro

intestino ormai logoro era scoppiato. Io invece con la dieta ospedaliera, un

bocconcino di questo, un bocconcino di quello, me l’ero cavata bene. A

Peschiera c’erano le autoambulanze già pronte per smistare i feriti e io fui

mandato a Niguarda dove restai quattro mesi.

E

finalmente qualcuno capì quello che aveva il mio povero braccio. Il primario mi

fece togliere il gesso e mi fece operare e si scoprì che avevo in corpo una

bella scheggia di granata.

Puliamo

qui, puliamo là, mi fecero una plastica con un muscolo del costato che la prima

volta non riuscì. Assistetti sveglio alle operazioni, non avevo paura e le

esperienze mi avevano reso diffidente. Dopo un mese stavo bene, ma la mano era

tutta contorta, tanto che, per avvisare i miei che ero vivo, non avevano mie

notizie da marzo, avevo fatto scrivere a casa da un’infermiera.

Così,

un bel giorno, comparve mio fratello: erano cinque anni non vedevo nessuno dei

miei. Veniva dall’Istria, ma questa la racconto dopo.

Il

primario aveva scoperto che era stato menomato il nervo Radiale e aveva deciso

che dopo 5 mesi di convalescenza mi avrebbe operato la mano per farla stare tesa

ma rendendola del tutto rigida.

Quando

mi dimisero dall’ospedale andai dai miei in Croazia: nella casa di Zimella

c’erano degli inquilini.

Ma

come erano finiti in quella regione? Nel 1942 un ingegnere triestino che

conosceva mio padre, lo aveva messo a contatto con un gruppo di latifondisti della sua città che avevano deciso di

far coltivare a mezzadria le loro terre istriane. Avevano fatto costruire le

case, comprato sementi, macchine, bestiame. Una storia molto simile a quella che

la mia famiglia aveva vissuto in Cirenaica, ma lì erano in Italia e si

ritenevano sicuri. Affittata la casa, erano partiti in camion e per andare

a Cittanova (ora Novigrad). Erano otto famiglie, il terreno era buono, il

prodotto abbondante. Un fiumicello risaliva verso l’interno, venivano i

barconi da Trieste a comperare la verdura. Durante la guerra se l’erano

passata bene.

Immaginate

le feste al mio arrivo, la gioia di mia mamma, eravamo di nuovo tutti insieme.

A fare niente mi annoiavo cosi presi in mano il versòr (l’aratro) e cominciai a lavorare nei campi. La mano storta, con un po’ di abitudine, non mi impediva di fare la mia parte e decisi che il professore mi avrebbe aspettato per niente, sotto i ferri non ci sarei andato più. Rimasi lì, mi ambientai e conobbi quella che sarebbe diventata mia moglie: una istriana purosangue, discendente dai coloni veneziani dei secoli scorsi, e mi sposai.

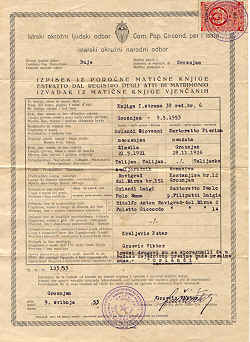

Estratto dal registro atti matrimonio

Ma la politica era

in agguato. Dal ‘47 l’Istria era diventata praticamente tutta della

Jugoslavia e i terreni dei triestini ora appartenevano allo stato che si sbarazzò

velocemente di quei mezzadri rimandandoli in Italia senza niente, anzi con un

manzo che fu venduto a Trieste.

Sulle

prime la famiglia fu ospitata in un campo profughi, c’erano delle promesse di

avere un lavoro a qualche altro beneficio in futuro, ma il tempo passava… Così

mio padre pensando che un tetto nostro al paese lo avevamo, decise di tornare a

Zimella.

Dovevano

ripartire un’altra volta da zero. Mia sorella aveva sposato un Istriano ed era

rimasta in Istria, così anni fa sono tornato in quelle terre che erano state

fiorenti e prospere e tutto è incolto e andato in rovina.

Io rimasi laggiù per più tempo: mia moglie non voleva andarsene, era nella sua patria e avevamo già tre figli. Visto che ero mutilato e reduce, mi recai a Fiume per chiedere una pensione che mi fu rifiutata: non ero un partigiano. Mi consigliai con mia moglie e decisi di riprovarci in l’Italia.

Facemmo un passaporto famigliare e partii lasciandola a casa con i bambini. Non fu un’impresa facile. Prima mi concessero una piccola pensione che sarebbe durata due anni, poi dopo una serie di peripezie con la burocrazia, mi diedero qualcosa di più dignitoso. Era arrivato il momento di far venire qui la famiglia ma prima volevo che mia moglie vedesse come mi ero sistemato: una casetta di quelle vecchie con le arèle de sora e il pavimento di nuda terra. Sarebbe venuta giù con i figli e, se la sistemazione le fosse andate bene, me li avrebbe lasciati per andare a prendere le nostre cose.

E

allora le capitò un’avventura, che adesso può far ridere, ma per chi l’ha

conosciuta suscita tenerezza e pena. Lei arrivò, la sistemazione le piacque e

ripartì per l’Istria. Verso mezzanotte un violento bussare alla porta: la

polizia. Cosa succede? “Una donna ha passato il confine con due bambini, al

ritorno non li aveva più. Si trova in carcere in Jugoslavia.”

Povera la mia moglie!! “I

bambini? Eccolì qua.”

Dopo

4 mesi mi raggiunse. Per qualche anno per lei fu duro ambientarsi. Era partita

da un luogo sul mare, aveva lasciato le sua vecchia casa e i compaesani che

erano come una famiglia. Era arrivata in un chiuso e nebbioso paese della bassa

veronese. Padrona di casa in Istria, “sposa” sotto la suocera in Italia. Io

c’ero poco in casa perché non conoscevo orario di riposo, né sabati, né

domeniche e poi chi comandava su tutti era mio padre. Ma era una donna

fortissima e coraggiosa e superò tutto.

Con

l’arrivo di mia moglie terminarono, in un certo senso, le mie tribolazioni.

Dopo è stato lavoro, lavoro, lavoro. Sono stato in campagna per molto tempo con

un buon di padrone che mi diceva: “Se i bambini hanno fame prendi un sacco di

polenta o di farina.” Poi sono venuto ad abitare a San Martino e anche qui ho

trovato una brava persona che mi ha assunto, anche se ero invalido, e mi ha

sempre trattato bene offrendomi tutte le occasioni per stare meglio e dare una

buona posizione ai miei figli, che

io chiamo il giardino d’Europa. Ho

lavorato fino all’81.”

marzo

2006 - a

cura di A. Solati

1

Leggere le varie memorie di prigionieri e La Bolgia dei vivi del nostro

concittadino Agenore Bertagna.